Lo so che volevate tutti Regazzoni. E

invece no, sono pigro e mi pesa leggerlo, quindi vi rifilo una recensione

positiva.

L’ultima recensione che ho pubblicato

nella sezione libri è quella di American

gods, cui ho dato otto Cthulhu, che

più o meno significa “certe cose mi sono piaciute tanto, certe altre

discretamente, qualcuna no, siamo a un livello sopra la media ma non

eccellente”. Quello è stato il mio primo e ultimo approccio con Gaiman (con

l’esclusione del fantastico Buona apocalisse

a tutti, ma lì c’è anche l’intervento di Terry Pratchett). Poi proprio

qualche giorno fa, un po’ per caso, un po’ perché avevo bisogno di qualcosa di

breve per riempire il tempo perché avevo appena finito Lord of emperors di Guy Gavriel Kay e nel giro di pochissimo

sarebbero arrivati i libri che avevo chiesto per Natale, ho letto L’oceano in fondo al sentiero. È stato

proprio una cosa casuale, non dico che ho messo vari titoli di libri su un

bersaglio e poi ho lanciato una freccetta a occhi chiusi, ma quasi. E quello

che doveva essere soltanto un riempitivo tra un bel libro e l’altro è diventato

in effetti il miglior libro che ho letto quest’anno. E sì, questo è l’anno in

cui ho letto anche Pan e Sailing to Sarantium. Eppure L’oceano in fondo al sentiero dà il

bianco a tutti quanti.

______________________________________________

Autore:

Neil Gaiman

Anno:

2013

Editore:

Mondadori

Pagine:

191

TRAMA

La trama è

semplicissima. Il protagonista e narratore della storia, di cui non conosciamo

il nome e che perciò chiameremo con il primo che mi viene in mente, Neil

(scelta assolutamente casuale), ritorna presso la casa dove abitava quando era

piccolo. Lì ritrova la fattoria degli Hempstock, dove abitava Lettie, una

bambina con cui aveva fatto amicizia quando lui aveva sette anni e lei undici,

e che poco dopo si era trasferita in Australia. Neil giunge allo stagno della

fattoria, quello che Lettie definiva il suo oceano. E i ricordi di quella

lontana estate di tanti anni prima tornano a galla.

Viviamo

perciò insieme a Neil l’avventura che ha vissuto quando aveva sette anni e

viveva nel Sussex con la sua famiglia. Quando era un ragazzino timido, chiuso e

introverso, che passava più tempo sui libri che a fare sport. Quando suo padre

affitta una camera a un cercatore di opali e questi per sbaglio investe e

uccide Fluffy, il gattino di Neil. Quando anche il cercatore di opali viene

trovato poco tempo dopo morto e delle monete cominciano a comparire misteriosamente

in giro nei posti più impensabili. Quando Neil conosce Lettie Hempstock e lei

gli mostra uno stagno che in realtà dovrebbe essere un oceano ma sembra proprio

uno stagno, e una creatura misteriosa decide di voler fare felici le persone.

|

| Neil Gaiman e Terry Pratchett olio su tela. |

LA MIA OPINIONE

L’oceano

in fondo al sentiero è

la dimostrazione che per scrivere un romanzo eccellente non serve una trama

complicata, né un cast di personaggi più lungo dell’elenco telefonico, né una

lunghezza minima di almeno 500 pagine. Gaiman non fa nessuna di queste cose

eppure riesce a scrivere un romanzo straordinario.

L’oceano

in fondo al sentiero non

è un romanzo per bambini, eppure ha le movenze e l’atmosfera della favola. Si è

immersi in un mondo delicato e toccante, visto attraverso gli occhi del

protagonista, che sta simpatico fin dalle prime pagine e diventa un compagno

inseparabile entro la fine del libro.

Gaiman è davvero abile a tratteggiare la

personalità del piccolo protagonista. Credo, e da quello che c’è scritto nei

ringraziamenti penso di non sbagliarmi, che l’autore abbia tratto molto dalla

propria infanzia e da quello che lui stesso era a quell’età per creare la

figura di Neil. Il risultato è un personaggio gradevole e non scontato (a parte

per qualche dettaglio), che cresce nel corso della storia. Gaiman fa attenzione

ad avere sempre presente che quello che parla è un bambino, e quest’idea

influenza anche il linguaggio, che ho trovato più semplice di quello di American gods. Quando saltano fuori dal

nulla parole inventate dobbiamo pensare che sia qualcosa di voluto dall’autore

per essere coerente con l’età del personaggio narrante.

Una delle cose che funzionava di meno in

American gods era la trama. O meglio,

se ricordate avevo sottolineato come una volta che si comprendeva il taglio che

Gaiman voleva dare alla narrazione allora tutto diventava chiaro, mentre fino a

quel momento si rischiava di non apprezzare certe derivazioni della storia e di

considerarle come delle inutili diramazioni. Bé, mi sono reso conto che il

punto focale della faccenda è che Gaiman si trova molto più a suo agio a

gestire un tipo di trama come quella de L’oceano

in fondo al sentiero. Qui ci sono pochi personaggi da gestire, ma

soprattutto non serve preparare nessun grande evento, o comunque gestire

differenti sottotrame. C’è soltanto lo sviluppo principale della vicenda, che

prosegue in modo lineare ma non per questo scontato o noioso. La bravura di

Gaiman emerge in questo modo in maniera molto evidente e incisiva.

|

| L'atmosfera del romanzo. |

Insieme all’atmosfera fiabesca si

respira un forte senso di mistero che dà alla vicenda un grande fascino. Le

leggi del mondo con cui Neil viene a contatto, i poteri delle persone che

incontra, le creature che gli si parano contro, tutto questo non viene mai

spiegato in modo esplicito. Possiamo comprendere che delle regole esistono,

veniamo perfino a conoscenza di alcune di esse, ma il lettore viene informato

solo di quello che accade nella trama perché ad essa è funzionale. Tutto il

resto non viene mai rivelato. L’autore gestisce le cose in modo così magistrale

che chi legge non ha l’impressione che stia affastellando poteri a casaccio

come gli tsubo di Ken il guerriero, ma che esista tutta una serie di norme che

esistono e che i personaggi rispettano ma che il protagonista non conosce.

Questo effetto non solo desta moltissimo interesse verso i poteri e verso i

personaggi che li possiedono, ma evidenzia l’intelligenza di Gaiman e

l’accortezza con cui ha pensato il tutto.

L’atmosfera è in assoluto la cosa che

colpisce di più del romanzo, oltre a ciò che spinge a continuare la lettura e,

giunto verso la fine, mi faceva dispiacere l’idea che finisse. Fate conto che voltavo le pagine con l’ansia che quella che

stavo per leggere fosse l’ultima. Non è una cosa che mi succede spesso, non mi

è successa neppure con libri come It o

Pan. A memoria d’uomo mi è successo

solo con Joyland, che non è che sia

nulla di che, ma appunto è caratterizzato da un’atmosfera molto particolare.

Stiamo parlando di giusto giusto due anni fa. Non è cosa da poco.

Non mancano i cliché e le cose già

viste. Una su tutte la scena iniziale del compleanno di Neil, cui non partecipa

nessuno, e la torta con un libro di glassa sopra viene consumata dal ragazzino

insieme alla famiglia. È altrettanto cliché la scena che segue, in cui si

racconta della passione di Neil per la lettura. È un po’ cliché pure Ursula

Monkton, se proprio devo mettermi a spezzare il capello in quattro. Ma il punto

è che a conti fatti di questi cliché non frega niente a nessuno, non danno

fastidio. Il fiabesco, la delicatezza e la semplicità che caratterizzano storia

e narrazione rendono accettabili e piacevoli perfino questi elementi che in

qualunque altro contesto, o raccontate dalla penna di uno scrittore meno

esperto, avrebbero puzzato di vecchio e già visto.

Inutile dire che la narrazione scorre

che è un piacere, il primo giorno che l’ho letto (il secondo lo avevo già finito)

sono arrivato a pagina 100 senza praticamente accorgermene. Dovevo preparare un

seminario per l’università da presentare la lezione successiva, seminario che

avrebbe determinato metà del voto finale dell’esame quindi dovevo dedicargli

attenzione e voglia, e invece mi sono trovato a non riuscire a smettere di

leggere Gaiman.

Ho trovato anche la presenza dei gatti

nella trama un tocco veramente particolare e affascinante. Non perché abbiano

un ruolo specifico nella svolgersi delle vicende, anzi, potrebbero proprio non

esistere che non cambierebbe nulla. Ma, a parte che l’amore che il protagonista

prova per loro è talmente ben reso che solo quello giustificherebbe la loro

presenza, trovo che siano un ottimo modo per aumentare il fascino

dell’atmosfera. La presenza della gattina contribuisce a intensificare la

delicatezza e il mistero di cui ho parlato prima. Sembra un dettaglio, ma senza

i gatti il fiabesco che tanto mi ha colpito e ho apprezzato non sarebbe

risultato così efficace.

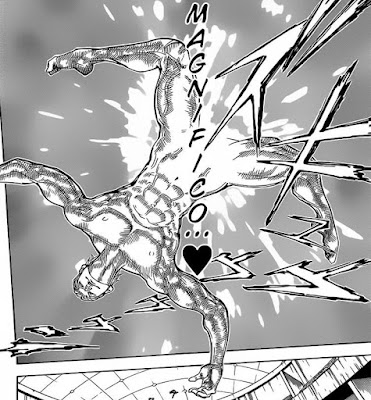

|

| "Un 10! EVVAI!" |

IN CONCLUSIONE

Scrivere una recensione di un libro

stupendo è una grande soddisfazione. È meglio che scrivere recensioni negative,

le recensioni negative riportano brutti ricordi. Quelle molto positive il

contrario. Tuttavia, è anche molto difficile, ho sempre l’impressione di non

essere riuscito a mostrare del tutto quello che il libro mi ha trasmesso. Sto

avendo quest’impressione anche adesso. Potrei ripetere settecento volte che L’oceano in fondo al sentiero è

meraviglioso, bellissimo, un romanzo eccellente, ma non vi trasmetterei molto,

perché starei raccontando, e invece, come ci insegna qualcuno, bisogna

mostrare, non raccontare. Bé, l’unico modo per mostrare sarebbe riportarvi

direttamente il libro. Quindi in sostanza il mio dilemma di non riuscire a

trasmettere al meglio quanto mi è piaciuto questo romanzo è irrisolvibile,

perciò andiamo avanti.

Sul retro della mia edizione di American gods è riportata una citazione

di Stephen King a proposito di Gaiman. “Leggere Gaiman è come entrare in una

stanza del tesoro piena di storie meravigliose”. Dopo aver letto L’oceano in fondo al sentiero non posso

che essere d’accordo con lui. Se lo leggerete troverete mistero, avventura, un

po’ di fiabesco, dei personaggi molto ben caratterizzati e a cui è facilissimo

affezionarsi, e anche qualche riflessione sulla conoscenza e la vita. Quindi

leggetelo. Fidatevi. Io il mio di dargli 10 Cthulhu (se li merita tutti e anche

se non fosse così è da poco passato Natale e siamo tutti buoni anche se ancora

per poco) l’ho fatto. Ora sta a voi fare la vostra parte e leggerlo. Io sono

felice di non sapere tutto, quindi torno a giocare davanti al casale e al

cielo, all’impossibile luna piena e le matasse e gli scialli, gli sciami e gli

ammassi di stelle lucenti.

VOTO: